Work-Life (Im)Balance: Memahami Hustle Culture Melalui Perspektif Ekonomi

Author : Triani

Pada tahun 2020, Indonesia mulai memasuki periode untuk memetik bonus demografi karena sebagian besar penduduknya merupakan usia produktif yaitu sebesar 70,72% (BPS 2021). Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, 25,87% dari total populasi merupakan generasi milenial. Generasi milenial merupakan generasi yang lahir pada tahun 1981-1996 (“Badan Pusat Statistik” n.d., 14). Generasi milenial cenderung memiliki ambisi dan semangat yang tinggi untuk mendapatkan keinginannya, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan senang berkomunikasi dengan teknologi (Berkup,Sezin Baysal 2014). Sayangnya, semangat berapi-api tersebut pada beberapa kesempatan justru menjadi bumerang bagi mereka. Semangat mereka yang tinggi dalam bekerja, seringkali justru menyebabkan generasi milenial terjebak dalam fenomena hustle culture.

Tabel 1. Komposisi Penduduk Indonesia Menurut Generasi Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Apa itu hustle culture?

Fenomena hustle culture atau dikenal dengan workaholism pertama kali dikenalkan oleh Wayne Oates dalam bukunya yang berjudul ”Confessions of a workaholic : the facts about work addiction” pada tahun 1971. Hustle culture merupakan sebuah gaya hidup baru di kalangan milenial yang menganggap dirinya akan sukses jika terus melakukan pekerjaan dan memiliki sedikit waktu untuk beristirahat. Workaholism menyebabkan manusia tidak sadar bahwa mereka

dipaksa untuk bekerja (Oates 1971). Mereka mencurahkan energi dan waktu yang dimiliki secara berlebihan untuk kehidupan pekerjaan yang dijalaninya (Seybold & Solomon 1994 dalam Harpaz dan Snir 2003).

Clark et al. (2016) berpendapat bahwa fenomena ini disebabkan oleh kepribadian seseorang. Menurutnya, orang-orang dengan tipe yang cenderung perfeksionis dan berorientasi pada hasil memiliki kecenderungan lebih besar untuk terjebak dalam fenomena ini. Umumnya, mereka bekerja sangat keras bukan karena bentuk loyalitas kepada perusahaan, melainkan karena imbalan, sifat perfeksionis, dan ketergantungan (Scott et al. 1997 dalam Peiperl dan Jones 2001). Selain didorong oleh faktor kepribadian, fenomena ini juga diperparah oleh perkembangan pesat teknologi informasi. Sosial media mengekspos generasi milenial kepada cerita-cerita orang lain yang mencapai kesuksesan di usia muda, sebut saja Mark Zuckerberg, Putri Tanjung, hingga Kaesang Pangarep. Exposure terhadap cerita keberhasilan tokoh-tokoh milenial dikombinasikan dengan kepribadian perfeksionis, result-oriented, dan semangat yang menggebu-gebu sudah lebih dari cukup untuk mendorong seorang milenialuntuk bekerja sangat keras agar mencapai keberhasilan.

Meskipun terdengar dan terlihat mirip, workaholism berbeda dengan kerja keras. Menurut Ahmadi dan Asl (2013), hal tersebut dikarenakan beberapa alasan, yaitu:

- Orang yang bekerja keras menganggap pekerjaan adalah suatu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya, tetapi workaholism menganggap pekerjaan adalah sebuah tempat yang aman dari hal-hal yang tidak mereka inginkan.

- Pekerja keras dapat memahami batas-batas waktu antara pekerjaan, keluarga, teman, dan kehidupan pribadi mereka.

- Pekerja keras mampu mengontrol keinginan dan pikiran mereka untuk bekerja, sedangkan seorang workaholic akan terus mengingat pekerjaan mereka setiap detik ketika melakukan aktivitas lain.

Fenomena hustle culture sejatinya merupakan sebuah fenomena global. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat fenomena ini adalah durasi jam kerja harian dan mingguan. Sesuai dengan hasil konvensi International Labour Organization pada tahun 1919, the Hours of Work (Industry) Convention, standar jam kerja setiap pekerja adalah 8 jam per hari atau 480-48 jam per minggu (Messenger, Lee, dan McCann 2007). Jam kerja yang melebihi standar tersebut merupakan indikasi kuat terjadinya hustle culture.

Hustle culture negara-negara di dunia

Jepang merupakan salah satu negara yang sering menjadi contoh dalam pembahasan terkait fenomena ini. Hal tersebut disebabkan dibalik kemajuannya, negara ini memiliki budaya “gila kerja” yang disebut dengan karoshi. Istilah tersebut muncul pertama kali pada era 1980-an sebelum Jepang mengalami bubble economy (Kanai, 2008). Selama tahun 2000-2004, lebih dari 6 juta orang Jepang bekerja selama 60 jam setiap minggunya (Iwasaki, Takahashi, dan Nakata 2006).

Tabel 2. Lama Kerja per Minggu Negara-Negara Maju

Sumber: ourworldindata.org

Data di atas merupakan rata-rata jam kerja mingguan beberapa negara maju di dunia. Dari delapan negara tersebut, Jepang memiliki rata-rata jam kerja tahunan tertinggi, yaitu 1990 jam atau 38,3 jam per minggu, sedangkan Swedia memiliki rata-rata jam kerja terendah, yaitu 34,2 jam per minggunya. Dilansir dari Mental Health Foundation, berdasarkan data Labour Market Statistic, pada tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah jam kerja di Inggris sebanyak 20,1% atau menjadi 45 jam atau lebih per minggu.

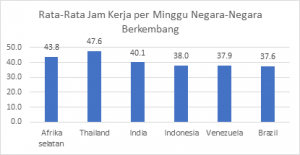

Tabel 3. Rata-Rata Jam Kerja per Minggu Negara-Negara Berkembang

Sumber: ourworldindata.org

Berbeda dengan negara-negara maju, negara-negara berkembang ini cenderung memiliki rata-rata kerja mingguan lebih lama. Thailand memiliki rata-rata jam kerja mingguan tertinggi di antara keenam negara lain yaitu 47,6 jam per minggu, disusul Afrika Selatan dengan rata-rata 47,6 jam per minggu. Posisi terendah diduduki oleh Brazil dengan rata-rata jam kerja 37,6 jam.

Dampak Hustle Culture terhadap Kesehatan

Satu hal yang perlu dipahami oleh para milenialadalah bahwa dunia ini selalu penuh akan trade-off. Workaholism juga tak lepas dari konsep tersebut. Oates (1971) menyebutkan bahwa budaya ini dapat berpengaruh negatif bagi berbagai aspek kehidupan pelakunya, seperti kesehatan, kebahagiaan, hingga hubungan sosial dengan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Molino et al. (2016) kepada 617 pekerja di Italia yang menemukan bahwa budaya hustle culture berkorelasi negatif dengan kualitas kehidupan keluarga, kesehatan, dan pekerjaan. Gaya hidup hustle culture ini berdampak buruk terhadap kesehatan seseorang, baik fisik maupun mental.

Di Jepang, terdapat istilah karoshi yang berarti kematian yang timbul akibat terlalu banyak bekerja. Walaupun karoshi bukan merupakan diagnosis medis, tetapi budaya bekerja ekstra keras tersebut menyebabkan penyakit serius, seperti jantung iskemik dan penyakit serebrovaskular (Hoshuyama 2003). Selama tahun 2002 hingga 2005, Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang mencatat sekitar 300 kasus kerusakan hati dan otak akibat budaya gila kerja di Jepang (karoshi) (Iwasaki, Takahashi, dan Nakata 2006). Selain itu, kompensasi yang diberikan perusahaan kepada para pekerja yang mengalami kerusakan hati dan otak akibat jumlah jam kerja yang berlebihan di Jepang terus meningkat dari tahun 1987 hingga 2005. Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penderita kedua penyakit tersebut meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil penelitian, dari tahun 1980 hingga 2015, pekerja laki-laki kerah putih yang berusia 25-64 tahun di Jepang memiliki tingkat kematian lebih besar yang disebabkan oleh penyakit serebrovaskular, kanker, jantung iskemik, dan bunuh diri daripada pekerja kerah biru (Dhungel et al. 2021). Dari grafik di bawah, walaupun awalnya angka bunuh diri yang dilakukan oleh pekerja kerah biru lebih tinggi daripada pekerja kerah putih, tetapi mulai awal abad ke-20, tingkat bunuh diri pekerja kerah putih lebih tinggi. Penyakit kanker, jantung iskemik, dan cerebrovascular yang diderita pekerja kerah putih lebih tinggi daripada pekerja kerah biru.

Tabel 4. Angka Kematian per 100.000 pekerja kerah biru dan putih di Jepang tahun 1980-2015.

Sumber: Journal of Occupational Health(2020)

Selain itu, hustle culture juga menyebabkan seseorang memiliki work-life balance yang buruk (Kanai 2008). Dilansir dari European Journal of Public Health, work-life balance yang buruk merupakan kontributor penyebab penyakit mental utama di Eropa (Lunau et al. 2014). Berdasarkan penelitian tersebut, pekerja laki-laki cenderung memiliki work-life balance lebih buruk daripada pekerja perempuan. Namun, sebaliknya, pekerja perempuan memiliki tingkat kesehatan mental dan fisik yang lebih buruk daripada pekerja laki-laki.

Bagaimana pengaruh hustle culture terhadap produktivitas?

Melihat bukti-bukti tersebut, tak terbantahkan bahwa fenomena hustle culture ini memberikan pengaruh negatif bagi kualitas hidup seseorang. Dengan mengikuti logika bahwa manusia adalah pelaku ekonomi, tentunya logis bahwa seharusnya fenomena ini juga akan memiliki pengaruh terhadap performa perekonomian suatu negara. Namun, bagaimana fenomena ini berdampak pada perekonomian suatu negara?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat digunakan variabel produktivitas sebagai proxy yang menghubungkan antara manusia sebagai pelaku ekonomi terhadap performa perekonomian. Produktivitas merupakan elemen penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara (Ahmadi dan Asl, 2013). Produktivitas merupakan kemampuan setiap pekerja untuk menghasilkan suatu barang atau jasa (Mankiw 2020). Produktivitas kerja berkaitan dengan output yang dihasilkan dan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut. Lalu, apakah seseorang yang gila kerja memiliki produktivitas yang lebih tinggi?

Kaum gila kerja atau workaholic memiliki waktu kerja melebihi batas yang telah ditetapkan. Salah satu motivasi mereka melakukan hal tersebut karena berharap akan mendapatkan imbalan yang lebih atas pekerjaan yang telah mereka lakukan (Peiperl dan Jones 2001). Mereka meyakini bahwa semakin lama seseorang melakukan pekerjaan, maka semakin banyak pula uang dan kekayaan yang akan didapatkan. Sayangnya, mereka tidak menyadari bahwa mereka kehilangan banyak waktu untuk dapat menikmati hasil jerih payah yang telah dilakukan (Peiperl dan Jones 2001).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 130 manajer the East Azerbaijan Water dan Waste Company, budaya gila kerja berkorelasi positif dengan produktivitas seseorang (Ahmadi dan Asl 2013). Artinya, seorang workaholic menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada pekerja biasa. Namun, menurut Peiperl dan Jones (2001) jam kerja yang panjang pun tidak selalu menghasilkan hal yang baik karena terdapat faktor-faktor lain yang menentukan seperti pengerahan fisik, mental, tenaga, manusia lain, dan sebagainya. Artinya jam kerja yang bukan satu-satunya hal yang dapat memengaruhi produktivitas seseorang. Produktivitas juga dipengaruhi oleh job quality dari pekerjaan tersebut (Arends, Prinz, dan Abma 2017). Berdasarkan hasil kajian tersebut, job quality atau kualitas pekerjaan tersebut yang mencakup kualitas lingkungan kerja dan kesehatan pekerja berkorelasi positif dengan tingkat produktivitas karyawan. Menurut International Labour Organization (ILO), terdapat tujuh unsur mengenai job quality yaitu: lingkungan fisik kerja, lingkungan sosial kerja, skills dan kemampuan pekerja, upah/gaji, prospek karier di masa depan, kualitas waktu kerja, dan intensitas pekerjaan. Untuk meningkatkan kualitas pekerjaan tersebut, perusahaan dapat mengurangi tuntutan dan paparan risiko bagi karyawannya serta menciptakan lingkungan kerja yang positif (Mariya Aleksynska 2019).

Fenomena Hustle Culture di Indonesia

Jam Kerja Pekerja di Indonesia

Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan bagaimana pengaruh hustle culture mempengaruhi produktivitas seseorang, yang kemudian berpengaruh juga pada kinerja perekonomian secara luas. Namun, apakah penjelasan tersebut mencerminkan apa yang terjadi di Indonesia? Jika iya, seberapa jauhkah fenomena ini ‘menyakiti’ perekonomian Indonesia?

Sesuai Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa jam kerja bagi pekerja/buruh adalah maksimal 40 jam per minggu. Dilansir dari Katadata.co.id, menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2016-2019, rata-rata jam kerja pekerja usia di atas 15 tahun di Indonesia masih melebihi aturan yang ada atau melebihi 40 jam per minggu.

Tabel 5. Rata-Rata Jam Kerja Mingguan di Indonesia Tahun 2016-2019

Sumber: katadata.co.id

Berdasarkan data di atas, rata-rata jam kerja di Indonesia cenderung menurun dari 2016 hingga 2019. Hingga tahun 2019, 39,83% penduduk bekerja selama 35-48 jam (BPS 2019). Proporsi tersebut merupakan proporsi terbesar daripada kelompok jam kerja lain. Namun, dibandingkan dengan tahun 2019, jam kerja pekerja di Indonesia mengalami penurunan selama pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Tabel 6 Rata-Rata Kerja Tahunan per Pekerja di Indonesia

Sumber: katadata.co.id

Dikutip dari laman katadata.co.id, rata-rata jam kerja di Indonesia menurun sebesar 7,4% selama pandemi. Pada tahun 2019, Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata masyarakat Indonesia bekerja selama 2.133,88 jam dalam setahun, sedangkan di tahun 2020 menurun menjadi 1.975 jam atau 37.9 jam per minggu. Hingga Februari 2021, 24,9% pekerja usia 15 tahun ke atas di Indonesia masih bekerja selama 35-44 jam per minggu. Persentase penduduk pada kelompok jam kerja tersebut merupakan persentase tertinggi daripada kelompok lain.

Fenomena Employee Turnover di Kalangan Milenial Indonesia

Employee turnover atau pergantian tenaga kerja terjadi ketika tenaga kerja meninggalkan suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Generasi milenial merupakan generasi dengan tingkat turnover rate tertinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya (Frian dan Mulyani 2018). Ada dua jenis employee turnover, yaitu tenaga kerja yang sukarela meninggalkan pekerjaannya atau voluntary turnover, sertatenaga kerja yang melakukan pergantian kerja karena perusahaan atau involuntary turnover. Terdapat beberapa aspek yang dapat memengaruhi tingkat pergantian pekerja ini, antara lain aspek personal (mencakup usia, gender, tingkat pendidikan, status perkawinan, lama bekerja, tanggung jawab, kemampuan individu, dan sebagainya); aspek organisasi dan pekerjaan (skala organisasi, gaji dan promosi, prospek pekerjaan, pelatihan, perilaku individu dalam organisasi); dan aspek sosial ekonomi (kondisi pasar tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, transportasi, perumahan, fasilitas kesehatan dan pendidikan, dan standar hidup(Zhang 2016).

Dilansir dari Asean Mercer (2019), industri keuangan di Indonesia memiliki tingkat turnover rate tertinggi dibandingkan dengan industri lain, yaitu sebesar 14% pada tahun 2019 dan 12% pada tahun 2018. Menurut laporan Indonesia Banking Survey tahun 2014, sebanyak 37% responden mengalami voluntary turnover dengan total pergantian pekerjaan/perusahaan lebih dari 10%. Salah satu hal yang menyebabkan tingginya turnover rate di kalangan milenial adalah keinginan mereka untuk mencari alternatif pekerjaan lain yang lebih baik sehingga memilih untuk meninggalkan pekerjaan atau perusahaan saat ini (Frian dan Mulyani 2018). Menurut Bhat (2012), tingkat stress pada karyawan bank menyebabkan mereka untuk meninggalkan pekerjaannya sehingga membuat turnover rate pada karyawan bank menjadi cukup tinggi. Selain itu, stresjuga merupakan salah satu akibat dari budaya gila kerja atau workaholism (Aziz, Wuensch, dan Duffrin 2015). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa workaholism menyebabkan tingginya tingkat stress pada pekerja sehingga mereka memilih untuk meninggalkan pekerjaannya (turnover rate tinggi).

Kesimpulan

Fenomena hustle culture atau biasa dikenal dengan gila kerja sedang menjadi tren di kalangan generasi muda. Beberapa faktor yang menyebabkan budaya gila kerja tersebut antara lain sifat perfeksionis dan berorientasi pada hasil, serta teknanan sosial karena banyaknya kaum milenial yang sukses di usia muda. Hustle culture dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan fisik, mental, dan kehidupan pribadi. Walaupun bekerja dengan cukup keras, budaya ini bukanlah satu-satunya faktor yang dapat menentukan produktivitas seseorang. Di Indonesia, budaya hustle culture masih tinggi dilihat dari angka turnover rate terutama untuk industri keuangan. Melihat besarnya pengaruh fenomena hustle culture pada perekonomian Indonesia, maka sudah saatnya bagi pemerintah, perusahaan, dan stakeholders terkait untuk mulai memikirkan kesejahteraan tenaga kerja, baik secara fisik maupun mental. Selain itu, diperlukan kesadaran dari masing-masing individu untuk dapat memahami kemampuan yang dimilikinya dan bisa menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi, sosial, maupun pekerjaan. Dengan kerja sama yang baik antara masing-masing individu, pemerintah, dan perusahaan, diharapkan dapat mengurangi budaya gila kerja ini.

Referensi

“2019 Indonesia Compensation Trends | Mercer ASEAN.” n.d. Accessed July 18, 2021. https://www.asean.mercer.com/newsroom/indonesia-salary-increase-to-rise-in-2020-eng.html.

Ahmadi, A., and S. Asl. 2013. “A Study on the Effect of Workaholism on Human Resource Productivity: A Case Study of Managers of East Azerbaijan Water and Waste Water Company.” Management Science Letters 3 (4): 1209–16.

Arends, Iris, Christopher Prinz, and Femke Abma. 2017. “Job Quality, Health and at-Work Productivity,” June. https://doi.org/10.1787/43ff6bdc-en.

Aziz, Shahnaz, Karl Wuensch, and Christopher Duffrin. 2015. “Workaholism, Exercise, and Stress-Related Illness.” Journal of Workplace Behavioral Health 30 (October): 393–406. https://doi.org/10.1080/15555240.2015.1074053.

“Badan Pusat Statistik.” n.d. Accessed July 9, 2021. https://www.bps.go.id/publication/2021/01/21/213995c881428fef20a18226/potret-sensus-penduduk-2020-menuju-satu-data-kependudukan-indonesia.html.

Berkup,Sezin Baysal. 2014. “Working With Generations X And Y In Generation Z Period: Management Of Different Generations In Business Life | Mediterranean Journal of Social Sciences.” Gediz University, İzmir, Turkey 5 (August). http://www.richtmann.org/journal/index.php/mjss/article/view/4247.

Bhat, Mohd. 2012. “Occupational Stress Among Bank Employees: An Empirical Study.” International Journal of Scientific Research 2 (June): 169–70. https://doi.org/10.15373/22778179/JAN2013/57.

BPS. 2021. “Potret Sensus Penduduk 2020 Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia.” 04100.2101. Jakarta: Badan Pusat Statistika. https://www.bps.go.id/publication/2021/01/21/213995c881428fef20a18226/potret-sensus-penduduk-2020-menuju-satu-data-kependudukan-indonesia.html.

Clark, Malissa A., Jesse S. Michel, Ludmila Zhdanova, Shuang Y. Pui, and Boris B. Baltes. 2016. “All Work and No Play? A Meta-Analytic Examination of the Correlates and Outcomes of Workaholism.” Journal of Management 42 (7): 1836–73. https://doi.org/10.1177/0149206314522301.

Dhungel, Bibha, Tomoe Murakami, Koji Wada, and Stuart Gilmour. 2021. “Mortality Risks among Blue- and White-Collar Workers: A Time Series Study among Japanese Men Aged 25-64 Years from 1980 to 2015.” Journal of Occupational Health 63 (1): e12215. https://doi.org/10.1002/1348-9585.12215.

Frian, Antonio, and Fransiska Mulyani. 2018. “MILLENIALS EMPLOYEE TURNOVER INTENTION IN INDONESIA.” Innovative Issues and Approaches in Social Sciences 11 (September). https://doi.org/10.12959/issn.1855-0541.IIASS-2018-no3-art5.

Harpaz, Itzhak, and Raphael Snir. 2003. “Workaholism: Its Definition and Nature.” Human Relations 56 (3): 291–319. https://doi.org/10.1177/0018726703056003613.

Hoshuyama, Tsutomu. 2003. “[Overwork and its health effects–current status and future approach regarding Karoshi].” Sangyo eiseigaku zasshi = Journal of occupational health 45 (5): 187–93. https://doi.org/10.1539/sangyoeisei.45.187.

Iwasaki, Kenji, Masaya Takahashi, and Akinori Nakata. 2006. “Health Problems Due to Long Working Hours in Japan: Working Hours, Workers’ Compensation (Karoshi), and Preventive Measures.” Industrial Health 44 (4): 537–40. https://doi.org/10.2486/indhealth.44.537.

Kanai, Atsuko. 2008. “‘Karoshi (Work to Death)’ in Japan.” Journal of Business Ethics 84 (2): 209. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9701-8.

Lunau, Thorsten, Clare Bambra, Terje A. Eikemo, Kjetil A. van der Wel, and Nico Dragano. 2014. “A Balancing Act? Work–Life Balance, Health and Well-Being in European Welfare States.” European Journal of Public Health 24 (3): 422–27. https://doi.org/10.1093/eurpub/cku010.

Mankiw, N. Gregory. 2020. Principles of Economics. Cengage Learning.

Mariya Aleksynska (ILO), Janine Berg (ILO). 2019. “Working Conditions in a Global Perspective.” Report. http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_696174/lang–en/index.htm.

Messenger, Jon C., Sangheon Lee, and Deirdre McCann. 2007. Working Time Around the World. 0 ed. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203945216.

Molino, Monica, Arnold B. Bakker, and Chiara Ghislieri. 2016. “The Role of Workaholism in the Job Demands-Resources Model.” Anxiety, Stress, & Coping 29 (4): 400–414. https://doi.org/10.1080/10615806.2015.1070833.

Oates, Wayne E. 1971. Confessions of a Workaholic: The Facts about Work Addiction. New York: World Pub. Co.

Peiperl, Maury, and Brittany Jones. 2001. “Workaholics and Overworkers: Productivity or Pathology?” Group & Organization Management 26 (3): 369–93. https://doi.org/10.1177/1059601101263007.

“Rata-rata Jam Kerja Tahunan di Indonesia Berkurang 7% Selama Pandemi Covid-19 | Databoks.” n.d. Accessed July 16, 2021. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/12/rata-rata-jam-kerja-tahunan-di-indonesia-berkurang-7-selama-pandemi.

“Rata-rata Penduduk Indonesia Bekerja Melebihi Batas 40 Jam per Minggu | Databoks.” n.d. Accessed July 16, 2021. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/09/rata-rata-penduduk-indonesia-bekerja-melebihi-batas-40-jam-per-minggu.

Undang-Undang (UU) No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 2020. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020.