Pendahuluan

Penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia. Lebih dari satu miliar orang atau setara dengan 15% populasi dunia hidup dengan beberapa bentuk kecacatan, di mana 190 juta (3,8%) di antaranya berusia 15 tahun ke atas dan prevalensi disabilitas lebih tinggi di negara berkembang (WHO, 2021). Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mendefinisikan disabilitas sebagai segala kondisi tubuh atau pikiran (impairment) yang mempersulit orang dengan kondisi tersebut untuk melakukan aktivitas tertentu (activity limit) dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya (participan restriksi). Impairment mengacu pada kondisi tidak adanya atau adanya perbedaan yang signifikan (kehilangan atau kelainan) dalam struktur dan fungsi tubuh atau mental seseorang. Menurut World Health Organization (2001), disabilitas memiliki tiga dimensi, yakni (1) Penurunan struktur atau fungsi tubuh dan mental seseorang, seperti gangguan yang disebabkan oleh hilangnya anggota badan dan kehilangan memori, (2) Keterbatasan aktivitas, seperti kesulitan melihat, mendengar, berjalan, atau memecahkan masalah, dan (3) Pembatasan partisipasi dalam kegiatan sehari-hari, seperti bekerja, terlibat dalam kegiatan sosial dan rekreasi, dan memperoleh perawatan kesehatan dan layananan pencegahan.

Berbagai hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dapat membatasi akses ke peluang dan layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang heterogen dan memiliki kerentanan tinggi yang bergantung pada tingkat kerusakan, jenis gangguan dan hambatan, dan karakteristik pribadi dan sosial. Dengan adanya batasan-batasan yang mereka miliki, penyandang disabilitas tidak memenuhi standar sosial sehingga tidak dapat berpartisipasi sebagai anggota aktif masyarakat dan tidak dapat bekerja. Selain itu, penyandang disabilitas sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan sering dianggap sebagai kelompok yang tidak terlihat serta biasanya tidak termasuk ke dalam strategi pembangunan. Oleh karena itu, disabilitas memiliki kaitan yang sangat erat dengan kemiskinan, bahkan kemiskinan kronis.

Dalam artikel ini, penulis akan menjelaskan hubungan antara disabilitas dan kemiskinan, diikuti dengan diskusi tentang bagaimana kehidupan seorang penyandang disabilitas dan pengucilan sosial yang diterimanya yang berperan sebagai mekanisme mediasi antara disabilitas dan kemiskinan. Kemudian, di bagian akhir artikel ini ditutup dengan strategi pembangunan pengurangan kemiskinan penyandang disabilitas.

Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas relatif lebih mementingkan dimensi kualitas hidup yang lebih luas, seperti keselamatan, perawatan diri, dan martabat dibandingkan dengan dimensi yang berfokus pada status kesehatan (Matthew Crocker, 2021). Namun, tidak ada ukuran pasti mengenai tingkat kualitas penyandang disabilitas. Setiap penyandang disabilitas memiliki tingkat kepuasan yang berbeda karena adanya perbedaan persepsi subjektif penyandang disabilitas terhadap dirinya di lingkungan sekitarnya dan tentang faktor-faktor pembentuk sikap yang berhubungan dengan kapasitas individu untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Sedangkan, tingkat keparahan kecacatan, usia, dan diagnosis tidak berpengaruh pada kepuasan (Viemero & Krause, 1998).

Penyandang disabilitas yang merasa puas terhadap kualitas hidupnya menganggap hidup dalam disabilitas sebagai hal yang bermakna. Mereka memiliki citra diri yang positif dan merasa bahwa orang lain menghargai mereka. Penyandang disabilitas yang merasa puas dengan hubungan sosial memiliki aktivitas yang lebih bermakna daripada penyandang disabilitas yang tidak merasa puas. Selanjutnya, mereka tidak memiliki gejala stres psikologis atau somatik. Mereka berorientasi pada persahabatan, hobi, dan prestasi serta merasa puas dan baik dengan apa yang telah mereka lakukan baru-baru ini. Hal ini didukung dengan fakta yang menyatakan bahwa 60% penyandang disabilitas (penderita lumpuh) dilaporkan merasa lebih positif tentang diri mereka sendiri sejak menjadi cacat (C Ray & J West, Paraplegia, 1984, Vol. 22, 75-86) dan bukti bahwa skor kepuasan hidup lebih tinggi pada orang yang memiliki banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan disabilitas (JR Bach & MC Tilton, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 1994, Vol. 75, 626-632).

Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan penyandang disabilitas yang tidak puas dengan kualitas hidupnya. Mereka terpaku pada diagnosis atau kecelakaan mereka, mencari pertolongan dari teman dan keluarga, menggunakan lebih banyak obat dan membutuhkan lebih banyak bantuan dalam situasi sehari-hari. Selain itu, penyandang disabilitas ini lebih depresi, cemas, kesepian, dan negatif serta memiliki lebih banyak gejala stress psikologis dan somatik (Viemero & Krause, 1998). Mereka juga menganggap dirinya tidak berharga dan memiliki harga diri yang rendah serta tidak menerima individu lain yang berbadan sehat sebagai teman. Mereka merasa tidak diterima secara sosial di masyarakat, tetapi mereka juga cenderung mengasingkan diri sehingga mereka tidak memiliki kemungkinan untuk menjadi terintegrasi secara sosial. Oleh karena itu, penyediaan akses pelayanan penunjang kualitas hidup sulit untuk didapatkan.

Disabilitas dan Pekerjaan

Sebuah penelitian menunjukan bahwa pekerjaan tetap merupakan suatu hal yang penting dan bermakna bagi penyandang disabilitas dan menjaga efek peningkatan kesehatannya dari masa ke masa (Saunders & Nedelec, 2014). Di dalam dunia ketenagakerjaan dan partisipasi kerja, penyandang disabilitas merupakan kelompok kerja yang setengah menganggur (Colella & Bruyere, 2011). Namun, faktanya banyak penyandang disabilitas belum memiliki pekerjaan yang layak dan sesuai. Di negara-negara dengan undang-undang hak-hak sipil sekalipun, tingkat pengangguran kira-kira dua kali lipat dari orang-orang tanpa disabilitas dan dapat diasumsikan bahwa angka ini bahkan lebih buruk di negara-negara tanpa undang-undang tersebut, meskipun banyak dari penyandang disabilitas ini dapat dan ingin bekerja (Macias, et al., 2001). Selain itu, sebuah penelitian membuktikan bahwa pengangguran yang tinggi di kelompok penyandang disabilitas berdampingan dengan kekurangan di berbagai sektor di pasar tenaga kerja, khususnya di banyak negara eropa karena perubahan demografi dan pensiunan generasi baby-boom (OECD, 2010).

Banyaknya jumlah pengangguran penyandang disabilitas tidak terlepas dari adanya fakta bahwa terdapat hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas saat akan memasuki dunia kerja atau saat sudah bekerja. Salah satu hambatan paling signifikan yang dihadapi pekerja penyandang disabilitas saat memasuki dunia kerja adalah sikap dan stereotip rekan kerja dan penyelia (Colella & Bruyere, 2011) . Pekerja disabilitas sering merasakan jarak sosial yang tinggi terhadap pekerja tanpa disabilitas, dalam hal ini jarak sosial diartikan sebagai pandangan bias tentang kapasitas karyawan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sering kali dianggap tidak berdaya, tidak memiliki kapasitas untuk berkembang, (Prins, 2013) dan tidak dapat mempengaruhi tingkat kinerja yang sama dengan rekan mereka. Selain itu, penyandang disabilitas mendapatkan lebih banyak reaksi dan sikap negatif dari rekan kerja mereka (Vornholt, et al., 2013).

Kemudian, hambatan sering kali datang dari penyedia pekerjaan meskipun konstitusi di banyak negara memaksa mereka untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Masih banyak pengusaha memutuskan untuk tidak mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas. Alasan untuk keputusan seperti itu pun bermacam-macam. Pemberi kerja seringkali tidak memahami kebutuhan pekerja dan tidak mengetahui cara mengakomodasi mereka di tempat kerja. Di sisi lain, pemberi kerja juga kurang percaya pada tingkat produktivitas dan kualitas penyandang disabilitas dalam hal kinerja (McCary, 2005) dan secara lebih umum kelayakan kerja mereka serta ketakutan mengenai biaya (Kaye, et al,. 2011). Selaras dengan hal tersebut, Colella dan Bruyere (2011) melaporkan adanya “Aesthetic anxiety” yang merujuk pada fenomena kecemasan yang bisa saja dimiliki oleh pemberi kerja terkait dengan persepsi negatif dari bisnis mereka. Dengan adanya pekerja penyandang disabilitas di bisnis mereka akan membuat bisnis terlihat kurang menarik di mata konsumen sehingga pemberi kerja enggan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.

Hambatan tidak hanya berasal dari lingkungan kerja saja, melainkan juga berasal dari persepsi bias dan subjektif dari pekerja penyandang disabilitas itu sendiri, termasuk dalam antisipasi stigmatisasi. Penyandang disabilitas lebih sering mengantisipasi stigmatisasi daripada yang sebenarnya mereka alami (Angermeyer, et al., 2004). Kemudian, penyandang disabilitas bisa saja mengalami hambatan yang disebabkan oleh efek samping pengobatan yang mereka lakukan sehingga dapat menimbulkan stigmatisasi.

Disabilitas dan kemiskinan: Sebuah Siklus

Disabilitas dipandang sebagai guncangan kesehatan yang dapat meningkatkan risiko kemiskinan. Disabilitas dan kemiskinan memiliki hubungan yang kompleks, bersifat dua arah, dan terkait dengan pengucilan sosial. Sebuah literatur Bank Dunia (WB) menunjukan bahwa sekitar 15% sampai 20% populasi miskin di negara berkembang adalah penyandang disabilitas dan rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas memiliki risiko yang lebih tinggi (Elwan A, 1999).

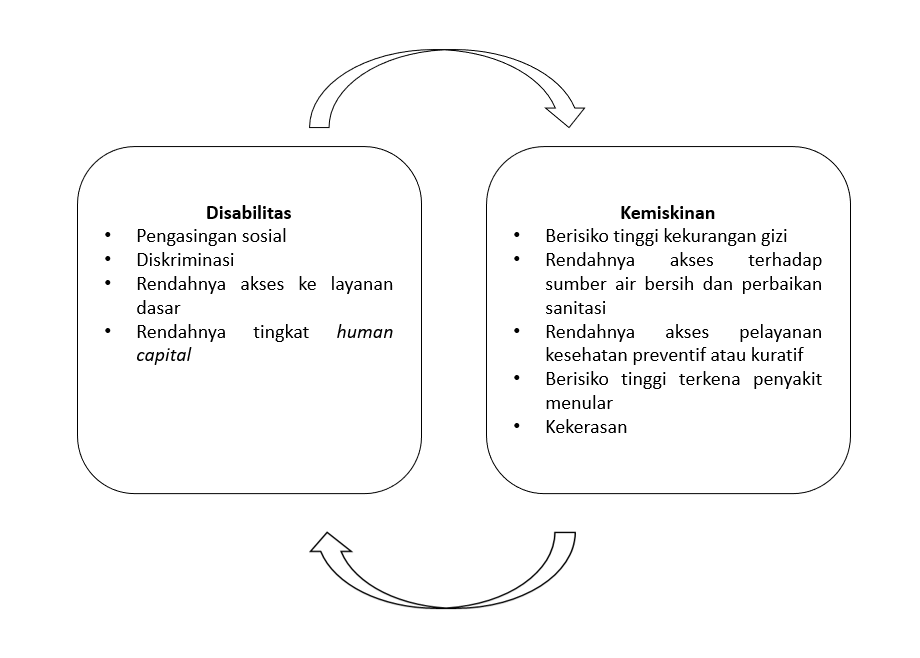

Terdapat hubungan dua arah antara disabilitas dan kemiskinan, dalam hal ini disabilitas dapat menjadi penyebab dan akibat dari kemiskinan. Di satu sisi, rendahnya tingkat gizi, terbatasnya akses terhadap perawatan kesehatan preventif, rendahnya akses terhadap sanitasi dan air bersih serta kekerasan merupakan beberapa faktor yang meningkatkan risiko menjadi sakit kronis bagi penduduk miskin. Di sisi lainnya, penyandang disabilitas menghadapi biaya tambahan dan hambatan dalam akses mereka ke layanan kesehatan, termasuk rehabilitas dan bantuan lainnya. Selain itu, mereka secara sosial dikucilkan dari pendidikan dan pekerjaan serta harus menanggung biaya langsung, tidak langsung, dan kesempatan, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan konsumsi mereka (Monica Pinilla & Roncancio, 2015). Dengan itu, orang yang hidup dalam kemiskinan dan orang dengan keterbatasan menghadapi risiko yang lebih tinggi untuk menjadi cacat dan miskin.

Gambar 1. Siklus disabilitas dan kemiskinan (Monica Pinilla & Roncancio, 2015)

Interaksi antara disabilitas dan kemiskinan bergantung pada karakteristik individu dan sosial-demografis. Aspek-aspek yang terkait dengan usia, jenis kelamin, kecacatan, negara, dan wilayah tempat tinggal berdampak langsung pada meningkat atau tidaknya risiko kemiskinan dan kecacatan. Selain itu, tingkat pembangunan manusia, sosial, dan ekonomi suatu negara mempengaruhi kualitas kesempatan dan layanan yang tersedia untuk semua anggota masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas menghadapi eksklusi sosial dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, bahkan di negara maju sekalipun, di mana program sosial telah dibuat untuk memungkinkan biaya tambahan untuk disabilitas (Burchardt T, 2003)

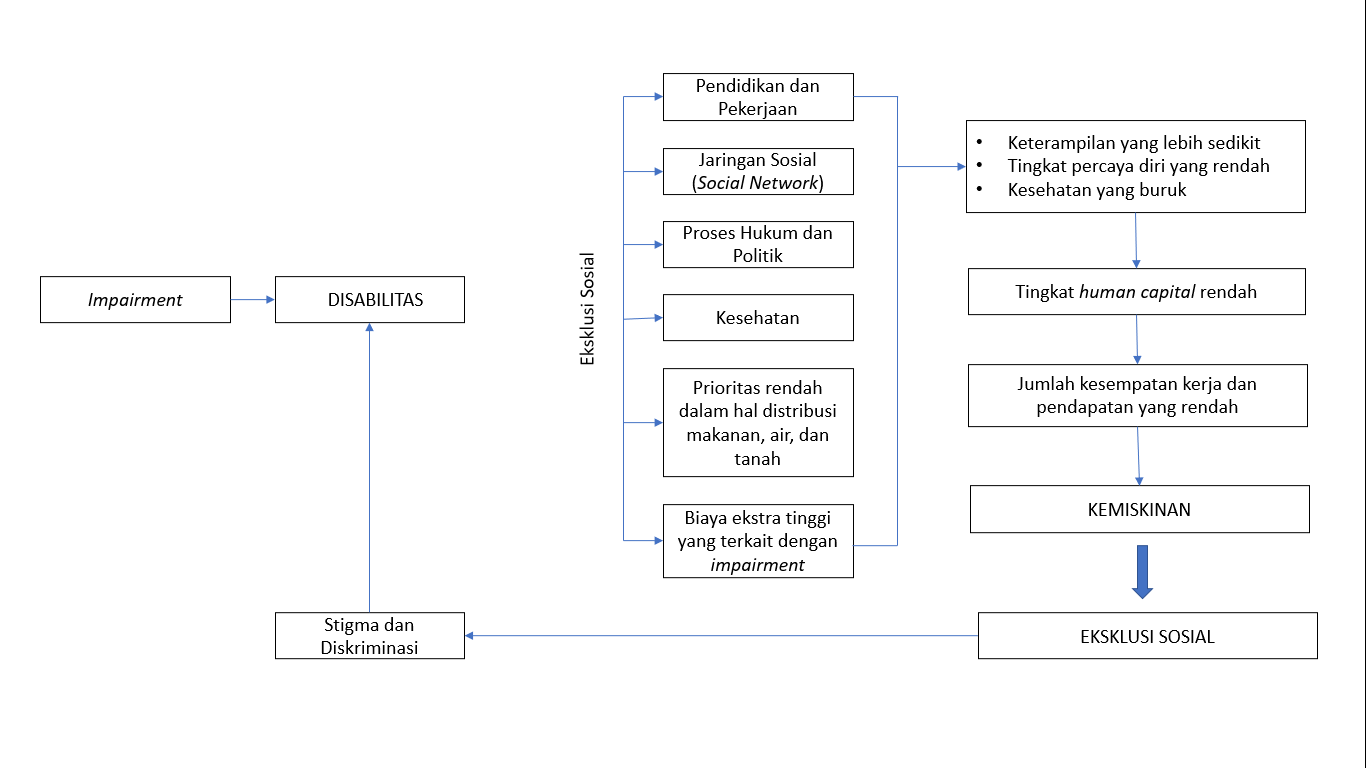

- Dari Disabilitas ke Kemiskinan

Penyandang disabilitas seringkali terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Mereka beserta keluarganya dianggap sebagai yang termiskin dari yang miskin dan dikucilkan dari kesempatan dan layanan dasar yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Bentuk eksklusi sosial tersebut berdampak langsung pada tingkat pendidikan dan kesehatan serta jenis pekerjaan yang dapat diakses oleh kelompok penyandang disabilitas. Dalam kebanyakan kasus, orang tua dari anak penyandang disabilitas cenderung tidak menyekolahkan anaknya dikarenakan banyak lembaga pendidikan tidak diadaptasi untuk memasukkan orang-orang dengan kebutuhan pendidikan yang beragam, salah satunya pendidikan untuk penyandang disabilitas. Selain itu, layanan transportasi biasanya tidak dapat diakses oleh individu dengan mobilitas terbatas, bangunan tidak dirancang untuk menampung penyandang disabilitas fisik, informasi tidak tersedia dalam huruf braille dan hanya sedikit orang yang dapat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat (WHO, 2011).

Kemudian, terkait dengan tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas, sebuah penelitian menunjukkan bahwa di negara berkembang dan maju kelompok penyandang disabilitas menghadapi risiko kemiskinan dan pemiskinan yang lebih tinggi, memiliki tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang lebih tinggi, dan tingkat pendidikan yang lebih rendah sehingga aspek-aspek inilah yang dapat mengurangi human capital mereka dan meningkatkan risiko menjadi miskin kronis ( Yeo R & Moore K, 2003; WHO, 2011; Yeo R, 2001)

Gambar 2. Siklus disabilitas ke kemiskinan (Yeo R, 2001)

Dampak negatif disabilitas ditanggung sepenuhnya oleh individu dan keluarganya. Di negara berkembang, biaya disabilitas tidak langsung atau langsung dan peluang biasanya ditanggung oleh keluarga. Hal tersebut tergambarkan oleh terbatasnya jumlah layanan perlindungan sosial yang dirancang untuk menutupi biaya tersebut (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2013). Selain itu, tingkat modal (human capital) rata-rata rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas berkurang karena penyandang disabilitas memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan dalam banyak kasus anggota keluarga mengadopsi peran pengasuh (Palmer M, 2013).

Selain itu, penyandang disabilitas menghadapi “Handicap conversion“ (Sen A, 2009). Penyandang disabilitas tidak akan mencapai tingkat kesejahteraan yang sama dengan orang tanpa disabilitas meskipun mereka memiliki jumlah sumber daya yang sama. Hal ini merupakan salah satu penyebab bagaimana kecacatan meningkatkan probabilitas kemiskinan individu dan rumah tangga. Orang dengan penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang harus dipenuhi dan dalam banyak kasus kebutuhan ini mengurangi tingkat pendapatan yang tersedia bagi individu dan keluarga mereka sehingga menciptakan perangkap kemiskinan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa disabilitas dapat meningkatkan risiko menjadi miskin atau melarat. Pengecualian dari layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan berdampak negatif pada tingkat modal (human capital) individu. Selain itu, biaya tambahan yang terkait dengan kecacatan juga merupakan sumber risiko utama, baik untuk individu maupun untuk keluarga. Jika salah satu anggota rumah tangga miskin menjadi cacat, risiko kemiskinan dan kemiskinan kronis meningkat sehingga sebuah keluarga dapat jatuh ke dalam perangkap kemiskinan. Semua aspek ini memainkan peran dalam bagaimana keberadaan disabilitas meningkatkan risiko kemiskinan seseorang dan keluarganya.

- Dari Kemiskinan ke Disabilitas

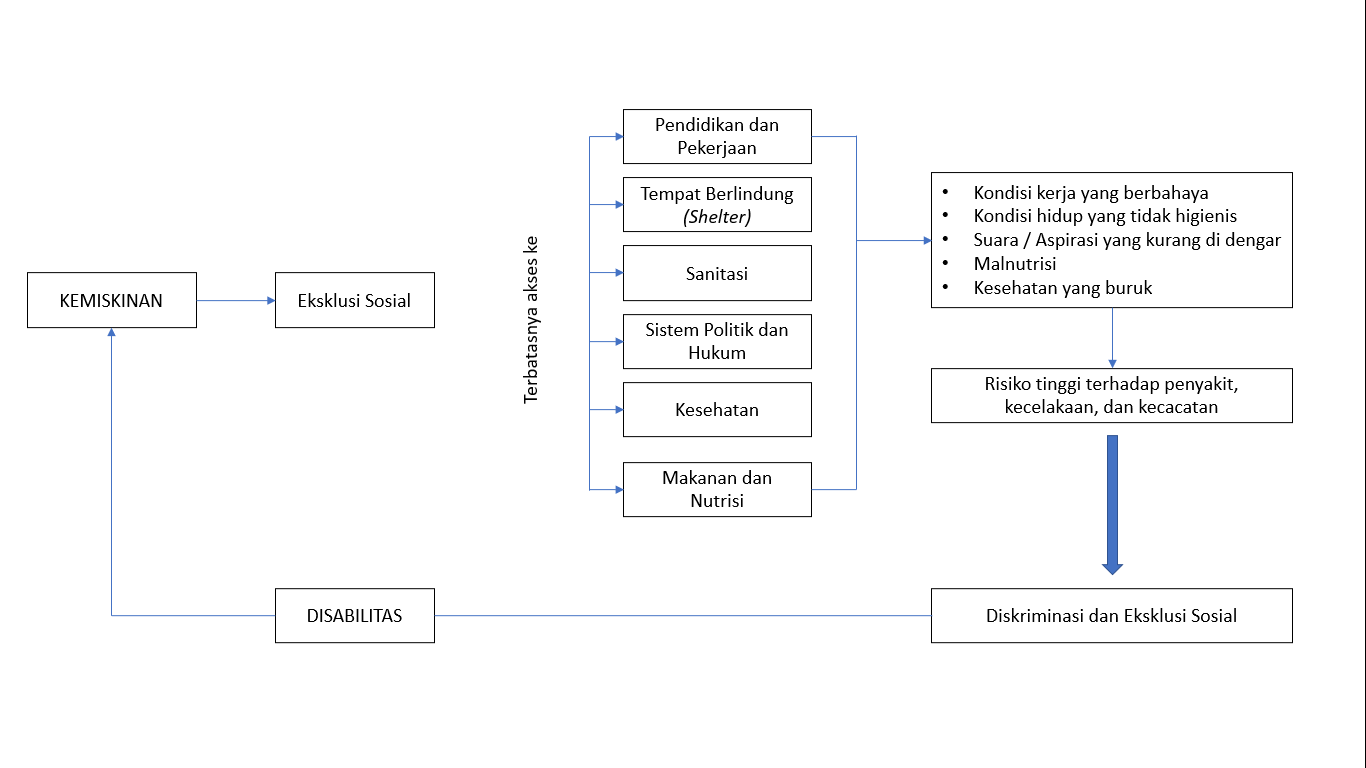

Kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan kemampuan dasar tertentu, seperti menghindari kematian dini, kurang gizi, dan buta huruf. Secara umum, individu miskin menghadapi risiko lebih tinggi untuk menjadi sakit kronis atau terganggu. Mereka memiliki akses yang terbatas ke makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, tingkat kekurangan gizi yang tinggi, dan biasanya bekerja serta tinggal di lingkungan yang tidak aman sehingga mengakibatkan risiko penyakit, cedera, dan kecacatan yang lebih tinggi (Ruts T & Metts R, 2007). Ditambah, ketika seseorang menderita penyakit dan dikeluarkan dari pelayanan perawatan kesehatan, risiko penyakit menjadi kecacatan lebih tinggi. Jumlah faktor-faktor tersebut dapat menciptakan sebuah siklus yang mana orang miskin memiliki risiko penyakit yang lebih tinggi, dalam kasus di mana mereka menjadi sakit, hambatan akses ke pelayanan kesehatan meningkatkan risiko penyakit kronis, dan ditambah proses pengucilan sosial, risiko disabilitas menjadi lebih tinggi. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan berdampak negatif pada jenis dan kualitas informasi yang dapat diakses oleh individu miskin sehingga dapat meningkatkan risiko bahwa penyakit yang dapat dicegah menjadi kondisi kronis atau gangguan yang lebih parah. Kemudian, aspek yang terkait dengan bekerja dan tempat tinggal yang berbahaya dan kondisi hidup higiene yang buruk, akses yang rendah terhadap sumber air bersih dan layanan sanitasi yang baik juga memiliki kontribusi.

Gambar 3. Siklus kemiskinan ke disabilitas ( Yeo R, 2001)

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa individu yang hidup dalam kemiskinan menghadapi risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan mereka menjadi sakit, mengalami kecelakaan, dan kecacatan. Kemudian, ditambah adanya eksklusi dari akses ke pelayanan kesehatan preventif, kuratif, dan rehabilitasi merupakan faktor penentu dalam bagaimana penyakit menjadi kecacatan.

Strategi Pembangunan Disabilitas dan Pengurangan kemiskinan: What Can We Do?

Langkah pertama untuk mengatasi tantangan yang berasal dari persinggungan antara kemiskinan dan disabilitas adalah mengakui adanya masalah. Ketika kelompok atau individu penyandang disabilitas mengalami hambatan untuk menjangkau layanan dasar (kesehatan, tempat berlindung, transportasi, pendidikan, hingga pekerjaan), pembuat kebijakan dan penyedia layanan dasar perlu memastikan bahwa penyediaan pekerjaan berkualitas dengan perawatan kesehatan dan manfaat lainnya, dukungan komunitas dan tempat tinggal yang memadai, dan kesempatan pendidikan serta pelatihan kerja yang tepat bagi penyandang disabilitas ringan hingga berat secara umum harus ada dalam agenda pembangunan nasional sebagai prioritas legislatif dan pendanaan. Kemudian, untuk mengurangi tingginya eksklusi sosial yang dihadapi oleh kelompok ini, kebijakan pembangunan juga harus mencakup strategi untuk mengurangi diskriminasi dan menjamin hak asasi manusia kelompok ini. Selain itu, program bantuan sosial sangat diperlukan untuk memberikan tingkat pendapatan minimum kepada rumah tangga atau individu penyandang disabilitas.

Kedua, Media Blitz atau media massa dibutuhkan untuk menyadarkan publik akan efek gabungan dari kemiskinan dan disabilitas. Upaya penyadaran publik harus dapat mengatasi aspek-aspek disabilitas yang tersembunyi, seperti penyebaranya yang masih diremehkan, tingginya persentase penyandang disabilitas yang hidup dalam kemiskinan, dan hambatan yang timbul akibat kemiskinan. Kemudian literatur disabilitas dan kemiskinan perlu mengenali dan belajar satu sama lain (Fremstad, 2009), di mana penelitian disabilitas perlu secara sistematis menangani status sosial ekonomi penyandang disabilitas dan studi tentang kemiskinan harus memasukan dampak disabilitas ke dalam desain penelitian. Peneliti kemiskinan dan pendukung anti kemiskinan harus mempertimbangkan kecacatan sebagai penyebab dan konsekuensi dari kemiskinan (Fremstad, 2009) dan mengubah definisi kemiskinan menjadi lebih luas dengan memasukan biaya tambahan dari disabilitas.

Ketiga, saat ini interkoneksi antara kemiskinan, kecacatan, dan lapangan pekerjaan tidak berada pada radar prakarsa pendidikan. Pendidikan saat ini lebih mementingkan akuntabilitas dan kecakapan akademis (Bouck, 2009; Johnson, 2004). Oleh karena itu, perlu adanya persyaratan baru untuk proses transisi pascapendidikan yang mengamanatkan instansi pendidikan, khususnya sekolah menengah atas, untuk memberikan ringkasan kinerja kepada siswa yang lulus mencakup dokumentasi kinerja siswa dan hasil atau tujuan pascapendidikan. Jika bermaksud untuk meningkatkan hasil pascapendidikan bagi siswa penyandang disabilitas saat mereka memasuki kehidupan dewasa, termasuk pekerjaan, pendidikan lanjutan, kehidupan mandiri, swasembada ekonomi, partisipasi masyarakat, keterlibatan sosial, dan kualitas hidup, kepatuhan terhadap mandat transisi ini harus meningkat dan tanggung jawab instansi pendidikan untuk pencapaian hasil pascapendidikan siswa harus diperluas (Rusch & Braddock, 2004; Rusch et al., 2009; Wehman, 2006).

Instansi pendidikan, khususnya sekolah menengah atas, harus memiliki tanggung jawab utama dan dimintai pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa siswa telah mengidentifikasi pendidikan atau pekerjaan yang diinginkan sebelum keluar dari sekolah, membantu siswa dan keluarga mereka dalam melakukan transisi ke penempatan ini, dan mengkoordinasikan layanan dan dukungan pascapendidikan untuk memastikan keberhasilan penempatan dan hasil (Rusch, 2009). Selain itu, saat siswa masih bersekolah, kesempatan untuk berpartisipasi dalam lingkungan yang merangsang di luar kelas pendidikan khusus, di mana siswa dapat membuat pilihan, memecahkan masalah, dan mempelajari keterampilan penentuan nasib sendiri harus diberikan, khususnya di sekolah berpenghasilan rendah di mana kesempatan ini mungkin lebih kecil kemungkinannya terjadi (Hughes et al., 2010).

Kesimpulan

Terdapat hubungan dua arah antara disabilitas dan kemiskinan, di mana keduanya merupakan sebab dan akibat dari yang lain. Di satu sisi, kondisi tempat tinggal yang tidak sehat dan berbahaya, rendahnya akses ke pelayanan kesehatan preventif dan kuratif, serta kondisi kerja yang berbahaya dapat menyebabkan risiko penyakit, cedera, kecacatan orang miskin meningkat. Sedangkan di sisi lain, penyandang disabilitas dan keluarganya menghadapi risiko kemiskinan dan pemiskinan yang lebih tinggi karena adanya diskriminasi atau eksklusi sosial seperti rendahnya akses mereka terhadap pendidikan dan pekerjaan, biaya tambahan yang tinggi akibat kecacatan, pengurangan tingkat modal (human capital) rumah tangga dan biaya perawatan, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dapat dimitigasi dengan menerapkan strategi pembangunan disabilitas dan pengurangan kemiskinan di dalam agenda pembangunan nasional sebagai prioritas legislatif dan pendanaan. Selain itu, dunia pendidikan dan media memiliki peran besar dalam pengentasan masalah tersebut.

Referensi

Angermeyer, M. C., Beck, M., Dietrich, S., & Holzinger, A. (2004). The stigma of mental illness: Patients’ anticipations and experiences. International Journal of Social Psychiatry, 50, 153–162. doi:10.1177/0020764004043115

Bella, A. Dartanto, T. (2016). A Bad Luck: People With Disabilities (PWD) and Poverty in Indonesia. LPEM-FEBUI Working Paper-005. Di akses pada 15 November 2022 dari https://www.lpem.org/id/bad-luck-people-disabilities-pwd-poverty-indonesia/

Burchardt T. Being and becoming: social exclusion and the onset of disability. CASE Report No. 21. London: ESRC Centre for Analysis of Social Exclusion, London School of Economics; 2003. Diakses pada 20 November 2022 dari http://eprints.lse.ac.uk/28310/1/CASEreport21.pdf.

Bouck, E. C. (2009). No Child Left Behind, the Individuals with Disabilities Education Act and functional curricula: A conflict of interest? Education and Training in Developmental Disabilities, 44, 3Y13. Diakses pada 20 November 2022 dari https://eric.ed.gov/?q=%22no+child+left+behind%22&ff1=eduSecondary+Education&ff2=autBouck%2C+Emily+C.

CDC. (2020). Disability and Health Overview. Diakses pada 13 November 2022 dari https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html

Colella, A., & Bruyère, S. (2011). Disability and employment. In S. Zedeck (Ed.), APA handbook of industrial and organizational psychology (Vol. 1, pp. 473–504). American Psychological Association, Washington, DC: US. Diakses pada 17 November 2022 dari https://psycnet.apa.org/books/record/2009-22818-015

Elwan A.(1999). A survey of the literature. Washington, D.C.: SP Discussion Paper No. 9932; 1999. Diakses pada tanggal 20 November 2022 dari https://core.ac.uk/download/pdf/6314402.pdf.

Gill, Carol J. (April, 1999). Facts About Disability and ‘Quality of Life’. Independent Living Institute (ILI). Diakses pada 17 November 2022 dari https://www.independentliving.org/docs3/gill99.html.

Fremstad, S. (2009). Half in ten: Why taking disability into account is essential to reducing poverty and expanding economic inclusion. Washington, DC: Center for Economic and Policy Research. Diakses pada 20 November 2022 dari http://www.cepr.net/documents/publications/poverty-disability-2009-09.pdf

Hughes, C., Cosgriff, J. C., & Agran, M. (2010). Student demographic and interview responses across four high schools. Unpublished raw data. Diakses pada 20 November 2022 dari https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/154079690603100203.

Hughes, C. (2010). The Elephant in the Room: Poverty, Disability, and Employment. Research & Practice for Person with Severe Disabilities : 2010, Vol 35, No. 1-2, 5-14. Diakses pada tanggal 20 November 2022 dari https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2511/rpsd.35.1-2.5

Johnson, D. R. (2004). Supported employment trends: Implications for transition-age youth. Research and Practice for Persons With Severe Disabilities, 29, 243Y247. Diakses pada 20 November 2022 dari i https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2511/rpsd.29.4.243

Macias, C., DeCarlo, L. T., Wang, Q., Frey, J., & Barreira, P. (2001). Work interest as a predictor of competitive employment: Policy implications for psychiatric rehabilitation. Administration and Policy in Mental Health, 28, 279–297. doi:10.1023/a:1011185513720

McCary, K. (2005). The disability twist in diversity: Best practices for integrating people with disabilities into the workforce. The Diversity Factor, 13, 16–22. Diakses pada 18 November 2022 dari http://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&volume=13&publication_year=2005&pages=1622&author=K.+McCary&title=The+disability+twist+in+diversity%3A+Best+practices+for+integrating+people+with+disabilities+into+the+workforce

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2010). Sickness, disability and work: Breaking the barriers. Paris, France: OECD Publishing. Diakses pada 18 November 2022 dari http://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&publication_year=2010&author=Organisation+for+Economic+Cooperation+and+Development&title=Sickness%2C+disability+and+work%3A+Breaking+the+barriers.

Palmer M (2013). Social Protection and Disability: A Call for Action. Oxford Development Studies. 2013;41(2):139-154. http://doi.org/57z.

Pinilla, Monica. Roncancio. (2015). Disability and Poverty: two related conditions. A review of the literature. Revista de la faculted de Medicina, University of Birmingham. Vol. 63. https://doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3sup.50132

Prins, R. (2013). Sickness absence and disability: An international perspective. In P. Loisel & J. R. Anema (Eds.), Handbook of work disability: Prevention and management (Vol. 1, pp. 3–14). New York: Springer Science + Business Media. Diakses pada 18 November 2022 dari http://scholar.google.com/scholar_lookup?hl=en&publication_year=2013&pages=3-14&author=R.+Prins&title=Sickness+absence+and+disability%3A+An+international+perspective

Rusch, F. R., & Braddock, D. (2004). Adult day programs versus supported employment (1988Y2002): Spending and service practices of mental retardation and developmental disabilities state agencies. Research and Practice for Persons With Severe Disabilities, 29, 237Y242. Diakses pada 20 November 2022 dari http://wintac-s3.s3.amazonaws.com/topic-areas/ta_511/Rusch-2004-Adult-Day-Programs.pdf.

Rusch, F. R., Hughes, C., Agran, M., Martin, J. E., & Johnson, J. R. (2009). Toward self-directed learning, post-high school placement, and coordinated support: Constructing new transition bridges to adult life. Career Development for Exceptional Individuals, 32, 53Y59. Diakses pada 20 November 2022 dari https://www.researchgate.net/publication/247787163_Toward_Self-Directed_Learning_Post-High_School_Placement_and_Coordinated_Support_Constructing_New_Transition_Bridges_to_Adult_Life

Rust T, Metts R.(2007) Poverty and disability: Trapped in a web of causation. Northampton: Regional and Urban Modeling 284100032, EcoMod; 2007. Diakses pada tanggal 20 November 2022 dari https://ecomod.net/sites/default/files/document-conference/ecomod2007-rum/181.pdf

Sen A.(1999) Development as freedom. Oxford: Oxford University Press; 1999. Diakses pada tanggal 20 November 2022 dari http://www.c3l.uni-oldenburg.de/cde/OMDE625/Sen/Sen-intro.pdf

Saunders, S. L., & Nedelec, B. (2014). What work means to people with work disability: A scoping review. Journal of Occupational Rehabilitation, 24, 100–110. doi:10.1007/s10926-013-9436-y

Viemerö, V., & Krause, C. (1998). Quality of Life in Individuals with Physical Disabilities. Psikoterapi dan Psikosomatik, 67(6), 317–322. doi:10.1159/000012297

Villoti, P. Muschalla, B. dkk. (Mei 3, 2017). Disability and Employment. European Journal of Work and Organization Psychology. Vol. 27, 2018. https://doi.org/10.1080/1359432X.2017.1387536

Vornholt, K., Uitdewilligen, S., & Nijhuis, F. J. N. (2013). Factors affecting the acceptance of people with disabilities at work: A literature review. Journal of Occupational Rehabilitation, 23, 463–475. doi:10.1007/s10926-013-9426-0

Wehman, P. (2006). Integrated employment: If not now, when? If not us, who? Research and Practice for Persons With Severe Disabilities, 31, 122Y126. Diakses pada 20 November 2022 dari https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/154079690603100203.

WHO. (2001) International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF). Geneva; 2001. Diakses pada 13 November 2022 dari https://www.who.int/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health

WHO. (2011). The World Bank. World Report on Disability. Geneva: World Health Organization; 2011. Diakses pada tanggal 20 November 2022 dari https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789241564182.

WHO. (November 24, 2021). Disability and Health. Diakses pada 13 November 2022 dari https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health.

World Bank. (April 14, 2022). Disability Inclusion. Diakses pada 14 November 2022 dari https://www.worldbank.org/en/topic/disability#:~:text=One%20billion%20people%2C%20or%2015,experience%20some%20form%20of%20disability

Yeo R, Moore K. Including disabled people in poverty reduction work: “nothing about us, without us”. World Development. 2003;31(3):571-590. http://doi.org/fd9tfj.

Yeo R. (2001). Chronic poverty and disability. Somerset: Action on disability and development; Diaskses pada tanggal 20 November 2022 dari https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1754542_code1382430.pdf?abstractid=1754542&mirid=1